你不来时我不孤

中国地图上藏着一道反常的空白!

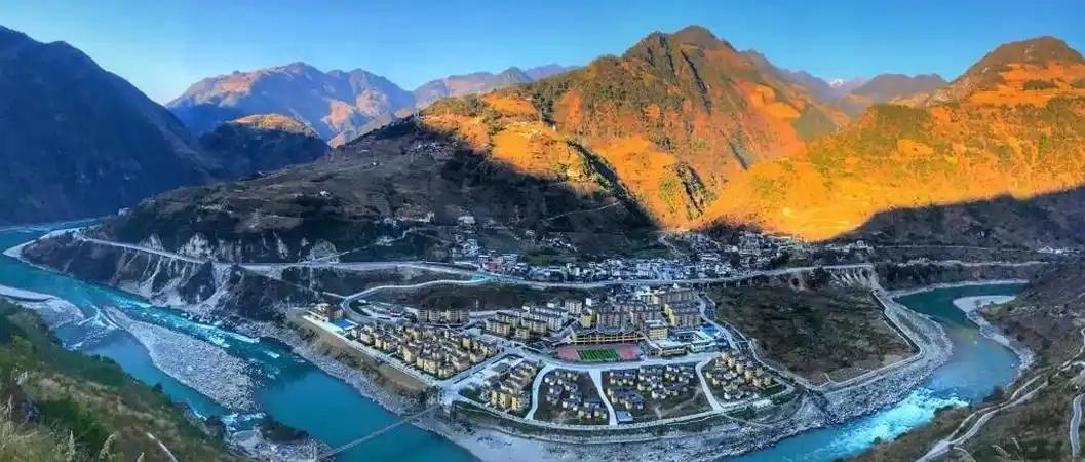

我国作为基建狂魔一直以来都是逢山开路遇水搭桥,但是唯独对怒江收起了机器和图纸。

这里拥有比三峡还惊人的水能潜力!每年发电量就能达到千亿度!

中国为什么放弃开发它呢?

写这件事的人是一位长期在滇西跑线的记者,他选择用第三人称把人和事放稳当,不喧宾夺主。清晨的江面起了薄雾,水声像一头不睡的兽在谷底低吼,他站在岸边,心里也跟着绷着一根弦。沿岸村子还在烧柴做早饭,黏稠的烟在山腰慢慢散开,旧式的柴油机偶尔咳两声,提醒人们电的珍贵。他顺着碎石小路往前走,看见坡脚有新立的黄黑相间的警示桩,旁边钉着“滑坡隐患”的小牌子。风一阵紧一阵,云像被人从背后推了一把,谷口的声浪更急了些。

到了下午,县里的小会议室里聚了十来个人,工程师把一张分布式电力方案摊在桌上。不是那种一堵到底的巨坝,而是就地消纳的微网、山脊风机、屋顶光伏和小型引水电站。有人把手指落在一排红点上,那是地震监测站的位置,旁边画了几条应急通道,遇上大雨能让人迅速绕开主河谷。他们说得很直白:能量要用,但要让山体和水路随时保留退路。方案里还标注了鱼道和生态连通带,打算在枯水期做一次洄游监测,别把河流的脉搏给捂死了。

傍晚的天黑得极快,一场突来的暴雨像把盆直接扣在山头,石子从高处滚落,路口的砂包撑了三次才稳住。村里小诊所的灯没灭,屋顶光伏加电池顶住了那一小时的临时停电,冷链里的疫苗没出问题,医生脸上的汗也没成了焦虑。记者站在门口避雨,看见对岸一条泥水支流疯狂下泄,木头和草蜢一样被卷走。电力值守的人接了三通电话,确认山谷的两台小水轮机安全停机,待水色清了再试转。这样的小动作,倒像是给这条暴脾气的江留了体面。

转天一早雨停了,他跟随勘测队沿田埂往下游走,脚边是一片被竹篱围着的湿地样方。水里有细小的花序在风里抖,技师俯下身标记了新生的稻株,嘴里念着编号,像给它们立了小小的户口。再往前是石砌的浅槽,安着监测探头,观察鱼群穿行的速度和方向,水面时不时闪出银光。村里老人背着竹篓从山路下来,把野菜放在屋檐下,抬头看一眼江,仿佛是在和老朋友打招呼。记者心里明白,这些细碎日常才是决定选择的秤砣,数字只是一张面子。

到了第三天,小组把勘验结论写成几页纸,放到了县里的工作群里。最终定下的是“少挖深坑、多留活口”的路子,先保供生活和基础产业,再慢慢补齐冗余。河谷里会设生态廊道,路的拐角上加泥石流预警,学校和卫生站优先上储能配套。有人在群里贴了两张照片,一张是夜里诊所没熄的那盏灯,一张是晨雾里鱼道的水线,底下没人多说啥。记者看着屏幕,心里那根弦松了半寸,觉得这次没把“发展”变成硬碰硬的角力场。

这事后来没有惊天动地的新闻,江照旧是它的脾气,人照旧过着要紧的日子。电会更多一些,但不是去赌一把,把山和水逼到墙角。那些方案里写的回撤线、连通带、监测点,看着不起眼,却像悄悄藏在图纸里的底线。记者离开前在岸边停了一会儿,鞋底粘了泥,手心还烫着那几页纸的热度。他想到那盏雨夜没灭的灯,忽然觉得答案其实已经在眼前。你说,这点电真抵得过那些人吗?

参考资料:

界面新闻《七家国内环保组织呼吁暂停怒江水电开发》

联合国教科文组织世界遗产中心“三江并流保护现状”公开资料

中国地震台网年度地震目录与滇西地区活动性分析