-

溜索过怒江是一种非常刺激和独特的体验。怒江位于中国云南省,是中国最深的峡谷之一,两岸山势险峻,怒江水流湍急。以下是溜索过怒江的一些体验特点:

1. "刺激感":从高空俯瞰怒江,感受脚下是深不见底的峡谷,溜索飞越怒江,这种刺激感无与伦比。

2. "速度与自由":溜索过江的过程中,速度很快,可以体验到自由飞翔的感觉。

3. "视觉震撼":从高空俯瞰峡谷,可以看到峡谷的壮丽景色,感受到大自然的雄伟。

4. "心理挑战":对于一些人来说,从高空滑过峡谷可能会产生一定的心理压力,需要克服恐惧。

5. "安全措施":为了保证游客的安全,通常会配备安全装备,如安全带、头盔等。

6. "文化体验":怒江流域居住着多个民族,溜索过江也是一种了解当地民族文化和生活方式的机会。

7. "体力要求":溜索过江需要一定的体力,尤其是在起跑和到达终点时。

总的来说,溜索过怒江是一种极具挑战性和刺激性的体验,可以让人充分感受大自然的壮丽和人类的勇敢。不过,在尝试之前,建议详细了解相关安全措施,确保自身安全。

举报

举报 -

首先,。溜索过江对于平常没有经历过的人来说,可能是很刺激的,但是对于那些靠溜索生存的人来说,更多的是一种无奈。

以下是正文:

贵州威宁县:182人生活靠1条绝壁上的溜索维系,搬迁后剩老人留守

图源:中国人的一天

- 一生留守 -

当溜索村的村民全都搬迁后

只剩下最后一个老人

一生留守在这片土地

200多年来,这个村子里的村民们只能依靠唯一的绳索与外界联系。

但溜索的交通方式却变成了这里的老人们面临的最大无奈。

“走也走不得,死也死不掉,给大家添麻烦了”,何美莲奶奶是贵州省威宁县海拉镇花果村大石头组最年长的老人,已经91岁高龄,患有白内障,至今还裹着小脚。

由于整村搬迁,她因年迈无法溜索过江和故土难离的思想,成了村里唯一一个离不开的人。

这个老人只能一生留守在这里。

//////////他们“山栖谷隐”,200多个春夏秋冬

发源于云南昆明境内的牛栏江,在流经云贵交界处时,切断了这段最为险峻的峡谷。

贵州省威宁县海拉镇花果村大石头组就位于这个峡谷的南岸,背靠着峭壁,生活着47户人家,北岸是耳子山村槽槽组。

by 中国人的一天

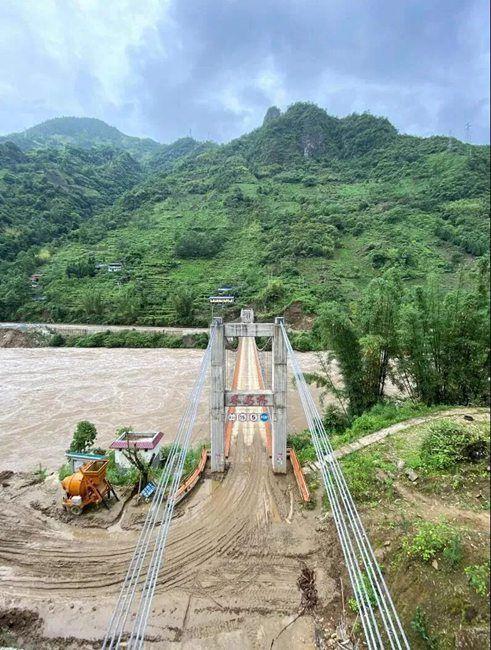

牛栏江之上,一条200多米长的溜索将两村相连,大石头组的另一个名字“溜索村”也由此而来。

by 央视新闻网

by 中国人的一天

他们将绳索两端固定在江两边坚固的大石上,由此便有了200多年的溜索历史。

所以,“溜索村”没人恐高。在孩子还小的时候,会由大人背着过“溜”,等到了6岁的时候,孩子就要自己学着“溜”,这是“溜索村”村民们每个人都必须具备的一项技能。

小孩溜索过江 by 中国人的一天

尽管村民们对于溜索也已经习惯到像日常便饭,但是还是时不时会有安全隐患。

一位70岁的老人说,自他记事时起,就有三四起因溜索死亡的事件发生,随着社会的发展,溜索也由篾索换成坚固的钢索,滑轮也由木质的换成钢制的,后来,死亡事件也就慢慢减少了。

by 中国人的一天

如果说交通问题已经被这群人解决了的话,那么这里也应该算得上是一个避世之村了,他们将房子贴着岩壁而建,背靠大山,但是这座“靠山”却让他们的生活并不是那么昌顺。

由于土地贫瘠,很多农作物都无法生存,因此,大石头组人的饭桌上最常见的是玉米。

雨季是泥石流常发的季节,他们也早已习惯这样的自然灾害,并会提前应对。

by 新京报

就在恶劣的自然条件与闭塞的交通状况交织下,“溜索村”的村民们依然顽强的生存着。

//////////依偎悬崖,承载一切的“空中交通”

这里至今未通公路,却不是一个与世隔绝的村庄,村民的每一次外出都是以生命为赌注的赌博。

要出村只有两条路,第一是徒步翻越一段落差为1100米、长度为7公里的山岭;第二就是通过溜索到对岸云南,然后借道对面的水电站公路绕道外出。

by 视觉中国

他们,习惯了凌晨四点半的闹钟,习惯了这段艰险的山路。

大石头组有12名小学生,本来他们就读于谷顶的花果小学,离家大约8公里,区别于大多数有校车接送的学生,他们的上学路是整体落差1100多米的山路,全程自己攀爬,需要耗费差不多3个小时,而上下学就需要将近7个小时的时间。

王方贤每天在闹钟响后就会叫醒弟弟王方云,将热水瓶里的热水倒入盆中兑好水后,就和弟弟一起用洗脸,然后擦干,和弟弟一起背上书包去上学。

兄弟俩洗脸 by 新京报

大石头组分为上下两寨,12名学生就每天就相约在两寨之间的荒田沟谷口集合一起上学,如果谁家住的偏远一些,那么多就需要比别的人更加早起。

伴随着手电筒昏暗的灯光,提前到达的孩子们穿着单薄的衣服,不由得打哆嗦,相约一起蹲着避风,脸上呈现出属于他们的自嗨自乐。

等待同伴的孩子们 by 新京报

人齐之后,一段山间探险上学路便开始了。

他们需要经过泥石流斜坡、崖壁、巨石间的窄缝、草丛等,当遇上雨雪天气,雨季的泥石流和飞石,这便是家长们最担心的情况,就会由家长们亲自接送,严重时,也会请假。

在海拉镇政府的帮助下,这群小学生被转到可以寄宿的海拉镇的一所小学,每周可以返家1次,但新学校的路程也并不好走,他们需要先溜索过江然后再走一段路程才到达学校。

这就意味着他们由原来的攀爬上学路改变成了跨江溜索上学之路。

by 新京报

孩子们在江的这一边排队溜索过江,过江到对面后,坐上由镇政府安排的老旧越野车,途经50多公里的山路,历经2个多小时便达到学校。

虽然转学后孩子们不需要再每天爬山路,但这并没有消除家长们的担心,他们担忧的是,如果之后没有镇政府的专车接送,那么等待孩子们的将是另一种徒步。

其实,交通不便的情况并不是只在孩子们的身上上演,大人们的一切对外活动也都依靠着“溜索”。

这里距镇上50多公里,而村民们的生活物资都是到对岸顺上而上大约8公里之外的集市上买卖的。此时,这条溜索就显得格外重要,村民们不管是拿东西出去卖还是从外面采购货物,都会将货物放在背篓里,然后借着溜索,来往于两岸。

71岁老人运货过江 by 新京报

横跨牛栏江之上历经200多个春夏秋冬的溜索,承包了“溜索村”人们的一切。作为人们的日常交通方式,不仅运送村里人的日常货物,也运送着人死后的棺材。

几年前,村里的一位老人看中了对面的一块风水地,想死后葬在那里,老人死去后,后辈们也按照老人的遗愿,买了那块地,出殡时将重达一顿的棺木绑在溜索上,运到了对面下葬。

by 中国人的一天

这条大石头组所有村民们赖以生存的绳索,历经风雨,见证着村民们的一切生活,却被村民们“抛弃”。

//////////扶贫在路上,搬迁在进行

当“溜索村”的故事还未被大众所知时,他们也一直这样按部就班的生活着,虽然克服了一切非人为的困难,但世世代代的努力却没有让这个村子富起来。

当这里被报道之后,改变刻不容缓。

由于牛栏江峡谷深度和长度排在全国前十,修路难度大且耗资巨大,显得很不现实,摆在村民们面前的就只有搬迁。

by 中国人的一天

之后“溜索村”的喜与忧也都是因搬迁而起。

早在2017年,这里就被纳入了整体搬迁点,后来的两年时间里,村干部几乎是天天都泡在村里面,劝说也初有成效,79户村民还剩29户留守在这里,还有10户因各种原因不愿搬迁。

由于村民们很多都是深居大山,都是土生土长,还有的可能一生都没出去过,对外面的世界更多的担忧是跟不上外面世界的节奏。

by 中国人一天

他们有的担心自己没有生活技能,搬到县城后,无法养活全家;有的一辈子就在这块土地上深耕,不愿意离去;老人也因为年迈,走不出去,加上县城多是火葬,很多老人是不能接受的。

73岁的卯留玉患有糖尿病,需要定时打针,自己学会了就不用经常外出,省了很多麻烦。由于打针的钱来源于卖猪,搬到县城后,很可能没有经济收入。

“搬出去后,不能养猪了,人老了,又做不了其他事情,就没有钱给老伴买药了”,她的老伴说。

正在注射胰岛素的卯留玉 by 新京报

随着政府异地搬迁工作的推进,险峻峡谷中也只剩下卯稳树一家。

在还没有搬迁之前,他们一家四代人生活在这个村里面,享受着属于他们的四世同堂。

“孩子上学就不苦了”,何美莲奶奶的话语中充满着不舍,她是孩子们的曾祖母,因为白内障看不见,坐不了溜索走不出去,只能在家乡等待着曾孙们放假回来看她。

by 新京报

搬迁之后,孩子们跟着父母去县城生活,剩下爷爷奶奶留在村里照顾曾祖母,祖孙分离两地。

到现在,“溜索村”也没有了往日的笑声,而“溜索”也慢慢有了锈迹。

这里,只剩下老人维护着最后的生气。

也许,等老人过世了,这里也就彻底沉寂了。

参考:

新京报:《山村小学生攀山溜索上学 凌晨4点起床走8公里山路》等

文章部分图片来源新京报首席记者陈杰,如有侵权,请联系小编。

举报